3 .新城发展依赖区域格局

交通系统的支撑、引导固然对城镇空间布局起到非常重要的作用,但城镇发展特别是都市圈次级城市的发展,不完全依赖于城镇行政等级和既有基础,也不仅仅取决于与核心城市的相对交通区位。城镇节点发育与地区城镇体系发展和综合运输廊道整体格局相关,是核心城市与大区域发展对都市圈内各类城镇节点共同作用的过程。

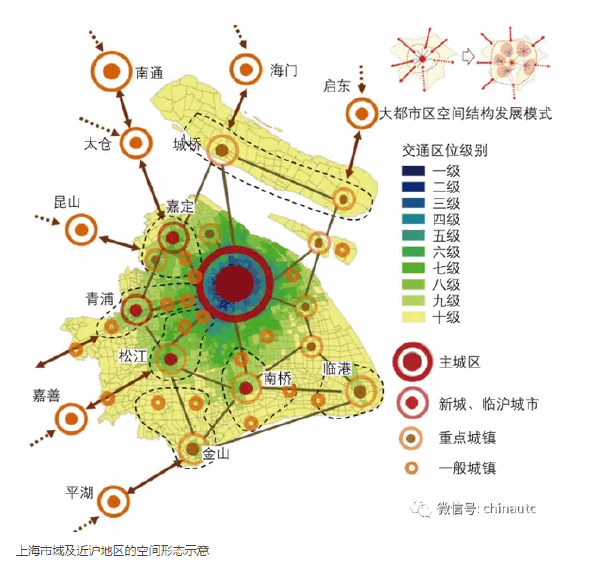

上海1999版总规确定1个中心城、9个依托郊区(县)行政中心所在地发展新城的格局,每个新城规划人口为50~80万人。由于区位特征、与中心城的交通可达性以及与区域主要发展轴带、外部城市的相对关系,新城呈现出3种截然不同的发展态势。

1)近距离吞没的新城。

原规划的宝山、闵行新城处于上海市沿黄浦江的南北发展主轴上、距中心城15~30km,均有2条轨道交通线联系。沿线开发了大量居住区、形成了与中心城互补的功能,其与中心城之间的出行占出行总量的比例均超过1/3。有限的空间距离和一小时可达的便捷交通,使得新城逐步被吞没在中心城轴带拓展范围内,演变成为中心城的组成部分。

2)借势壮大的新城。

嘉定、青浦、松江3个新城分别位于沪宁、沪杭、沪湖经济发展轴带上,与上海市中心相距30~40km。3个新城通过轨道交通、高速公路等多种交通方式连接中心城和长三角地区,其区位既处于交通走廊,能与核心城市保持一小时便捷联系,又不与相邻城区延绵发展产生大量通勤交通。新城与中心城之间的出行占出行总量的比例不超过10%。新城逐渐完善的生活服务、教学、医疗等功能,不仅支持城市相对独立运行,还承载了上海市中心城对长三角区域的部分服务功能。无论城市规模、功能还是交通连接,上海市域内处于重要交通走廊上的新城已经发育成为相对独立于中心城、在区域城镇网络中起重要作用的节点城市,不受市辖区性质桎梏而仅停留在卫星城水平。同样,处于未来沿海大通道连接杭州湾两岸交通轴带上的临港、南桥2个新城,与中心城有1.0~1.3h出行时距。虽然规模、功能尚未达到规划预期目标,但临港新城作为上海市面向国际的枢纽门户,南桥作为杭州湾发展轴带上的节点,均具备发展成为独立新城的潜力。

3)承担地区服务功能的新城。

金山滨海地区和崇明城桥地区是上海1999版总规确定的2个新城,距离中心城约60km、但偏离长三角主要发展轴带。尽管仍然需要加强人口集聚和公共服务设施建设、提升产业能级,但发展规模、整体水平与第二类新城已经拉开距离,功能定位更多是服务周边区域、而非长三角区域发展中兼具集聚—辐射—转换功能的节点城市。

都市圈城镇空间布局和各个等级城镇节点的发育,是局部依赖整体的关系,即区位、连接核心城市和临近城市的交通便捷性,对区域次级城市的发展共同起作用。上海1999版总规中9个新城不同的发展现状实际上也体现了交通时空效应与城镇空间形态相互作用的内在规律。

4 .交通设施引导空间拓展方向

空间活动衍生交通需求,交通设施同样作用于城市空间的拓展与优化。在上海这类超大、特大城市发展过程中,通过轨道交通对周边地区提供高效能的交通服务,促进人口、就业岗位沿轨道交通线路集聚,鼓励用地混合布局和高效开发,塑造城市发展轴带、引导城市增长的方向,成为改变城市格局、增长形态最重要的力量。建轨道交通就是建城市在许多城市生长过程中不断被验证。这种沿轴带的职住平衡、围绕车站的生活圈构建,对于出行距离的增长控制并非效果最优,但对于鼓励轨道交通使用、提高通勤的公共交通分担率并且控制出行时间的增长相当有效。上海市轨道交通1,2,3号线是最早建成的线路,投运近20年,不仅强化了中心城清晰的东西、南北向发展轴,而且轨道交通直接服务的区域也成为开发强度比较高的区域。

“上海 2040”:空间与交通协同优化

“上海2040”的城市发展愿景及目标是成为卓越的全球城市——令人向往的创新之城、人文之城、生态之城。建设更具活力的繁荣创新之城,必须坚持公共交通主导战略,强化便捷高效的综合交通支撑,支持更开放的国际枢纽门户建设,提高交通服务品质。建设更富魅力的幸福人文之城,以城市更新和公共交通提升结合构建TOD社区,城区全路网密度提高至8km/km,营造良好的步行和自行车交通环境与街道品质。建设更可持续的韧性生态之城,必须加强公共交通对城市空间优化的引导作用,促进职住空间匹配,实施主动交通需求管理,鼓励公共交通、自行车等绿色低碳出行方式,绿色交通出行比例由现状76%提高至85%以上。

1 .区域空间层次与轨道交通网络结构

上海市和长三角区域城镇发展经历了国(省)道、高速公路支撑发展阶段,已迈进高速铁路引领发展时代。高速铁路大大缩短了城市间的时间距离,城际间站到站时间接近甚至低于城市内门到门时间。而城镇空间优化又不得不依赖更多样化的轨道交通改善出行的快捷性和便捷度,因此基于都市圈范围的多层次轨道交通网络成为最新的上海市综合交通体系规划的重点。

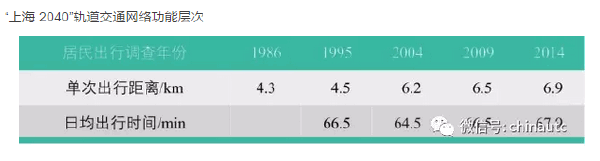

基于多中心、网络化的上海市域及近沪地区空间形态布局(见下图),一小时出行可达的上海都市圈将形成4个空间层次。以可靠的出行时间为综合交通网络构建目标,选择各层次的轨道交通模式(见下表)。

1)15km核心功能区。

集中高密度发展的上海市中心城,人口密度1.5~1.8万人/km,通过线路加密完善以地铁、轻轨为主体的城区轨道交通网络,实现85%就业人员门到门公共交通通勤出行时耗小于60min。

2)15~30km主城片区。

接壤核心功能区发展轴带上的虹桥、川沙、宝山、闵行等4个集中建设区,与中心城共同构成上海市主城区,面积约1150km2,规划人口约1400万人。沿轴带方向规划轨道交通快线、提高重要节点之间的可达性,贯穿主要客运枢纽、就业中心、重要功能区等,建设快线+普线复合轨道交通走廊。

3)30~60km市域新城发展带。

沿沪宁、沪杭等区域发展廊道培育新城、强化新市镇发展,服务区域由市域6340km2拓展至近沪地区1.2~1.5万km2范围,服务人口约3500万人。以新城为中心组织城镇公共服务及通勤交通,控制通勤出行时耗在适宜范围,即以公共交通出行时间不超过30~40min为目标形成若干城镇圈,鼓励本地职住平衡、服务共享。同时,规划新城与中心城兼顾客运能力与服务水平的轨道交通线路,点到点出行时耗小于60min(枢纽之间小于40min)、容量能满足通勤客流强度。由此,市域主要发展廊道需要构建以市域铁路、轨道交通快线为主导方式的轴向交通走廊,在新城、城镇圈内部构建现代有轨电车局域轨道交通和BRT等中运量公共交通为主体的公共交通网络。

4)60~150km都市圈。

以构建便捷的一天商务圈为目标,规划上海市与节点城市之间站到站出行时耗60min、全程出行时间90~120min的轨道交通网。在服务人口5000万人、面积约3万km2的都市圈范围内,沿主要发展方向构建多模式交通廊道,采用铁路、城市轨道交通等各种模式,加强城市之间功能协调,共同解决基础设施建设统筹和网络协同营运的问题。重点是城际铁路枢纽布局与城市主要活动中心的空间配合、区域铁路网络与城市轨道交通网络的衔接配合。

2 .区域交通廊道与枢纽体系优化

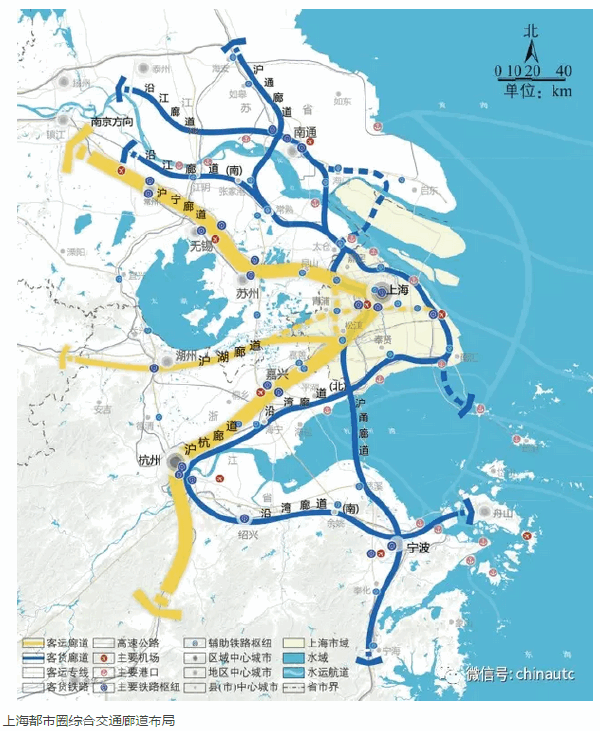

通过长三角区域城际交通走廊识别,确定上海市域5个方向、7条廊道综合交通通道布局,连接长三角城际铁路网和高速公路网,建立枢纽型功能引领、网络化设施支撑、多方式紧密衔接的交通网络,引导城镇空间布局优化。

强化区域复合交通廊道支撑

以国家综合运输通道布局为基本构架,规划以高速铁路、城际铁路和高速公路为骨干,多种方式综合支撑的区域城际交通网络。在既有沪宁、沪杭2个方向、5条线路的铁路通道和高速公路网络基础上,构建上海都市圈高效、集约的城际交通模式,提升沪宁、沪杭、沿江、沪通、沪湖、沿湾、沪甬等7条区域综合运输走廊的服务效率、能级和可靠性,增加铁路通道方向和载运能力。重点加强长三角城市群的城际交通服务,支撑上海沿海、沿江、沪宁合、沪杭金、沪湖等5个城市发展带(见下图)。强化南北两翼对外通道,铁路进入浦东地区,并规划向南跨越杭州湾、向北跨越长江口地区的公路、铁路通道,实现与苏州、无锡、嘉兴、宁波、南通、湖州、常州等城市之间90~120min可达。

完善对外客运枢纽体系

提升浦东综合交通枢纽与虹桥综合交通枢纽作为国际级、国家级枢纽的能级,依托区域城际铁路、市域铁路、轨道交通快线,完善衔接国家级枢纽的服务网络。布局沪宁、沪杭交通主廊道上的区域级枢纽、形成都市圈枢纽体系,衔接城际—城市交通,提高各类功能中心对都市圈全域的服务便捷性,使上海全球城市核心功能不因受制于交通服务能力而局限于市域范围。

“上海2040”布设3类客运枢纽规划:国际(国家)级枢纽包括浦东综合交通枢纽和虹桥综合交通枢纽;区域级枢纽包括上海站和上海南站;城市级枢纽包括服务主城区的上海西、龙阳路、杨行等铁路客站和轨道交通枢纽,以及服务城镇圈的安亭北、松江南、南桥等铁路客站。

3 .市域多层次轨道交通系统设计

上海市集中建设区实际上已经由中心城扩展至主城区,上海市域内主城区—新城格局基本确立、并逐步形成多个城镇圈,必须以功能意义上多个城市紧密联系的都市圈(城市群)的空间组织要求构建多层次轨道交通系统,以促进多中心、网络化、组团式、集约型的空间格局塑造。上海市规划主城区—新城—新市镇—乡村的城乡体系、城市主中心(中央活动区)—城市副中心—地区中心—社区中心的公共中心体系,须依靠轨道交通实现出行成本可控和交通结构优化。

重构市域公共交通骨架

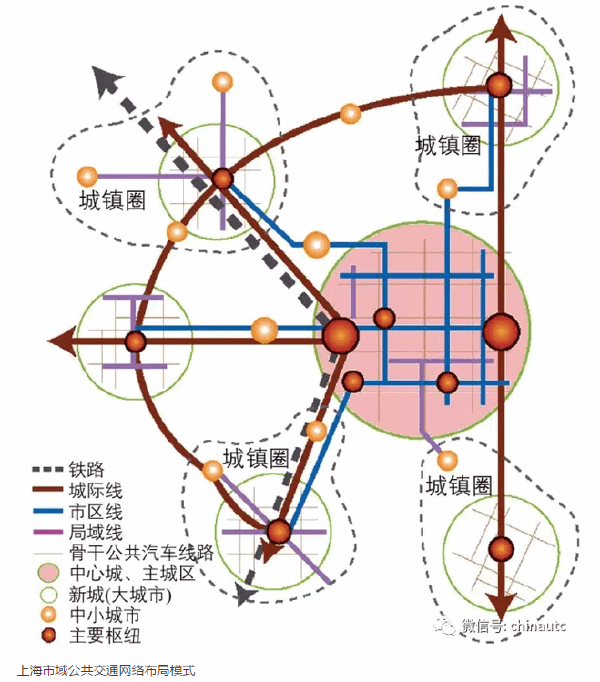

按照一张网、多模式、广覆盖、高集约的原则,构建由区域城际铁路、轨道交通快线、城市轨道交通、中低运量轨道交通、公共汽车以及多元辅助公共交通(如班车、定制公交)等构成的多模式公共交通系统,构建城际线、市区线、局域线3个层次的轨道交通网络(见下表),实现城镇空间沿交通轴向发展、人口与就业岗位在枢纽集聚(见下图)。各层次均规划控制1000km以上的网络,形成以公共交通为主导的一小时交通圈,实现对10万人以上新市镇的全覆盖,轨道交通车站600m覆盖率主城区超过50%、新城城区超过40%,以公共交通提升空间组织效能。

强化新城与主城区快速联系

各新城均规划1条以上城际线连接中心城,形成9条中心城联系新城、核心镇、中心镇及临沪城镇的轨道交通射线,通过新建、改造等技术手段达到快线标准,使新城与中心城枢纽之间的站到站轨道交通出行时间小于40min;期望新城与中心城之间的公共交通全方式出行分担率由现状约60%提升至80%以上。

发展多元的中运量公共交通系统

地区性公共交通服务水平应随着经济发展而提升。在轨道交通不能提供直达服务但具有客流需求的走廊,发展中运量公共交通为更广阔的地区提供有竞争力的服务,包括有轨电车、BRT、胶轮系统、无轨电车等多种制式。中运量公共交通系统在中心城填补轨道交通服务空白地区、补充轨道交通运能不足的公交走廊,逐步实现道路公共交通系统的服务升级。在公共交通服务仍较为薄弱的主城片区,中运量公共交通系统将提高组团之间的联系效率与服务品质。在人口规模达到70万人的城镇圈内部,构建以中运量轨道交通和公共汽车等为骨干的局域公共交通网络,实现30~40min公共交通可达。并沿主要客流走廊构建城镇圈之间、主城片区和城镇圈之间的骨干线路,提高公共交通出行效率和可靠度。